Kyphoplastie: Operation zur Aufrichtung des Wirbelkörpers

- Was ist die Kyphoplastie?

- Für welche Patienten kommt eine Kyphoplastie in Frage?

- Wie läuft eine Kyphoplastie ab?

- Wie wirkt sich die Kyphoplastie auf die Rückenschmerzen aus?

Was ist die Kyphoplastie?

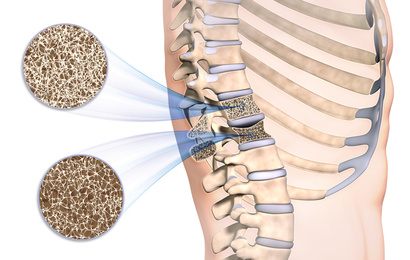

Die Kyphoplastie ist ein minimalinvasives chirurgisches Verfahren zur Behandlung von Kompressionsfrakturen der Wirbelkörper. Bei einer Kompressionsfraktur ist der Wirbelkörper in der Längsachse eingedrückt und verliert dadurch an Höhe. Prinzip der Kyphoplastie ist, den zusammen- oder eingebrochenen Wirbelkörper mit synthetischem Material aufzufüllen. Verwendet wird dazu meist Knochenzement.

Durch die Kyphoplastie wird der Wirbelkörper wieder aufgerichtet und die Wirbelsäule stabilisiert. Der Wirbelkörper kann das Körpergewicht wieder tragen, und die Rückenschmerzen der Betroffenen werden gelindert.

Kyphoplastie und Vertebroplastie

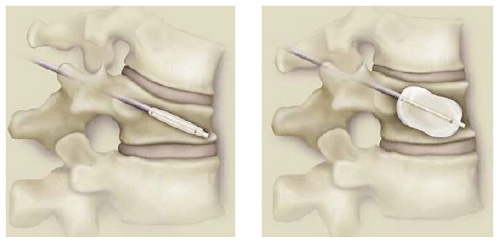

Die Kyphoplastie ist eine Weiterentwicklung der Vertebroplastie. Bei der Vertebroplastie spritzt man den Knochenzement direkt in den zusammengesinterten Wirbelkörper. Das stellt die Höhe des Wirbelkörpers nicht wieder her, es wird lediglich die Bruchstelle stabilisiert. Anders bei der neueren Kyphoplastie: Hier führt der Operateur erst einen Ballon in den eingebrochenen Wirbelkörper ein. Durch Aufblasen des Ballons wird der Wirbelkörper aufgerichtet und gewinnt seine ursprüngliche Höhe zurück. Nach Entfernen des Ballons füllt man Knochenzement zur Stabilisierung in den Hohlraum. Benutzt man statt Knochenzement Silikonmaterial, spricht man von einer Elastoplastie. Früher war eine Vertebroplastie nur im Rahmen einer offenen Operation mit langem Hautschnitt möglich. Heute lassen sich diese stabilisierenden Eingriffe an der Wirbelsäule endoskopisch durchführen.

Für welche Patienten kommt eine Kyphoplastie in Frage?

Häufigstes Einsatzgebiet für die Kyphoplastie ist der osteoporotische Wirbelkörperbruch, der auf eine konventionelle Therapie nicht anspricht. Aber auch Tumoren im Bereich der Wirbelsäule können die Wirbelkörper schädigen, sodass ein Stabilitätsverlust droht. In diesen Fällen ist die stabilisierende Kyphoplastie ebenfalls angezeigt. Weitere Indikationen sind pathologische Wirbelkörperbrüche aufgrund von Metastasen, verletzungsbedingte Wirbelkörperbrüche oder abgestorbene Wirbelkörper (Osteonekrosen).

In manchen Fällen ist eine Kyphoplastie nicht geeignet. Dazu gehören

- Wirbelkörperbrüche, bei denen Nervengewebe eingeengt wird,

- gleichzeitige Osteomyelitis,

- alte und ausgeheilte Wirbelkörperbrüche und

- sehr ausgeprägte Wirbelkörperbrüche, bei denen die Höhe des Wirbelkörpers um mehr als 80 bis 90 % verringert ist.

Wie läuft eine Kyphoplastie ab?

Bei der Kyphoplastie liegt der Patient in Bauchlage. Meist befindet er sich in Vollnarkose, der Eingriff ist aber auch in lokaler Betäubung und Sedierung möglich.

Nach Desinfektion der Einstichstelle führt der Chirurg von der Seite eine Hohlnadel in den betroffenen Wirbelkörper. Darüber schiebt er den Ballon ein und bläst ihn auf. Hat sich der Wirbelkörper aufgerichtet, zieht er den Ballon zurück und füllt den Hohlraum mit schnell härtendem Knochenzement. Danach wird die Hohlnadel entfernt und die Wunde verschlossen.

Wie wirkt sich die Kyphoplastie auf die Rückenschmerzen aus?

Nach dem Eingriff sollten im Idealfall die vorher unerträglichen Rückenschmerzen deutlich abklingen. Eine Vollbelastung der Wirbelsäule im Stehen und Gehen ist meist wieder möglich. Häufig kann der Patient nach der Kyphoplastie ein beschwerdearmes oder gar beschwerdefreies Leben führen.

Voraussetzung für einen langfristigen Erfolg der Operation ist allerdings die Einleitung einer Osteoporosetherapie. Nach einem osteoporotischen Wirbelkörperbruch wird empfohlen, für mehrere Jahre ein Medikament einzunehmen, das den Knochenabbau aufhält. Ob weitere Osteoporosemedikamente erforderlich sind, entscheidet der behandelnde Arzt im Einzelfall.

Außerdem sollten ausreichend Calcium und in hohen Dosen Vitamin D zugeführt werden. Eine regelmäßige Physiotherapie dient dazu, die Skelettmuskulatur zu aktivieren und fördert damit den Knochenaufbau. Häufig werden bei der Physiotherapie auch spezielle Verfahren wie z. B. die Vibrationstherapie eingesetzt.

In dieser Kombination ist oft ein Rückgang der Osteoporose festzustellen. Ob dies gelingt, muss der Arzt sowohl in regelmäßigen klinischen Untersuchungen als auch mit jährlich durchzuführenden Knochendichtemessungen überprüfen.