Operative Therapie der Spinalkanalstenose

- Was ist eine Spinalkanalstenose?

- Welche Beschwerden sind typisch für eine Spinalkanalstenose?

- Was sind die Ursachen einer Spinalkanalstenose?

- Wie untersucht der Rückenspezialist die Spinalstenose?

- Wie sieht die Therapie der spinalen Stenose aus?

Was ist eine Spinalkanalstenose?

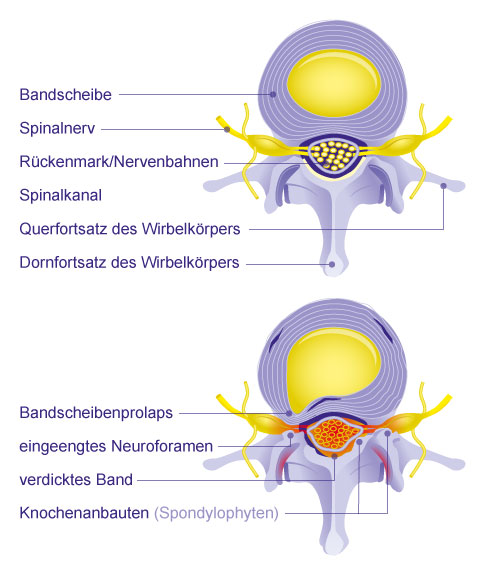

Bei einer Spinalkanalstenose (vereinfacht auch Spinalstenose genannt) ist der Spinalkanal verengt. Dieser Kanal liegt im Inneren der Wirbelsäule und verläuft als Röhre vom Hinterhaupt des Menschen bis in das Becken. Im Spinalkanal befindet sich neben Blutgefäßen, Fett- und Bindegewebe vor allem das Rückenmark mitsamt den Nervenwurzeln und Nervenfasern.

Der Spinalkanal kann durch eine Vielzahl von Faktoren verengt werden. Am häufigsten kommt es durch degenerative Veränderungen dazu, z. B. durch chronische Bandscheibenvorfälle oder Arthrosen der Wirbelgelenke mit Verdickung der Bänder.

Welche Beschwerden sind typisch für eine Spinalkanalstenose?

Am Anfang merken die Betroffenen meist wenig davon, dass der Spinalkanal eingeengt ist. Erst wenn es durch die Stenose zu Druck auf Nerven und Nervenwurzeln kommt, entwickeln sich Beschwerden. Diese können je nach Lage und Ausmaß der Verengung sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Ist die Halswirbelsäule betroffen, drohen u. a.

- Nackenschmerzen, die in Schultern und Arme ausstrahlen können,

- Kribbeln und Missempfindungen in Armen und Händen,

- feinmotorische Schwierigkeiten (z. B. beim Zuknöpfen von Hemden),

- Muskelschwäche in den Armen und

- Gang- und Koordinationsstörungen.

Bei einer Verengung im Lendenwirbelsäulenbereich leiden die Betroffenen z. B. unter

- Rückenschmerzen, die sich oft beim Vorbeugen, Hinsetzen oder Fahrradfahren bessern,

- Schmerzen beim Gehen und Stehen (Claudicatio spinalis),

- Schmerzen, die in Gesäß und Beine ausstrahlen,

- Kribbeln und Taubheitsgefühle, Schweregefühl und Krämpfe in den Beinen,

- Gangunsicherheit bis zur Gehunfähigkeit und

- Blasenentleerungsstörungen und Erektionsprobleme in fortgeschrittenen Fällen.

Typischerweise nehmen die Beschwerden unter Belastung zu. Das bedeutet bei einer Verengung im Lendenwirbelbereich, dass das Gehen insgesamt oder z.B. beim Treppensteigen zunehmend mühsam wird. Es sind Pausen notwendig, in denen eine Erholung der eingeengten Nervenfasern eintritt. Nach diesen Pausen kann dann wieder für eine gewisse Zeit die Belastung aufgenommen werden.

Diese Symptomatik wird Claudicatio spinalis genannt, analog zur Claudicatio intermittens (Schaufensterkrankheit), bei der das pausierende Stehenbleiben aufgrund von Durchblutungsstörungen erforderlich wird. Ohne Therapie schreitet die Symptomatik oft weiter voran, die Schmerzen werden stärker und die Gehstrecke immer kürzer. Bei höchstgradigen Verengungen kann sogar eine komplette Gehunfähigkeit resultieren.

Was sind die Ursachen einer Spinalkanalstenose?

Für eine Verengung des Spinalkanals gibt es viele mögliche Ursachen. In manchen Fällen sind Tumoren oder unfallbedingte Wirbelsäulenverletzungen dafür verantwortlich. Meist handelt es sich jedoch um degenerative Veränderungen. Durch eine vermehrte Dauerbelastung der Wirbelsäule kommt es zu einem Verschleiß der Strukturen.

Betroffen ist in der Regel die Lendenwirbelsäule, da hier die Hauptlast des Körpergewichts getragen werden muss. Seltener kommt es zu Spinalstenosen der Brust- oder Halswirbelsäule. Die Verengung des Wirbelkanals kann durch verschiedenste Veränderungen hervorgerufen werden:

- Knochenverdickungen und -anbauten im Spinalkanal (Spondylophyten)

- Arthrose der Facettengelenke mit Größenzunahme (Facettenhypertrophie)

- Verdickungen von Bändern der Wirbelsäule (Flavumhypertrophie)

- verdickte Gelenkanteile mit Hohlraumanteilen (Synovialzysten)

- chronische Bandscheibenvorfälle

- Wirbelgleiten (Spondylolisthesis)

Wie untersucht der Rückenspezialist die Spinalkanalstenose?

Zunächst lässt sich der Rückenspezialist die Beschwerden des Patienten schildern. Besonderes Augenmerk liegt auf den Schmerzen, z. B. wann sie auftauchen, ob sie in Arme oder Beine ausstrahlen oder bei bestimmten Körperhaltungen schlimmer oder besser werden. Wichtig ist die Frage nach der Gehstrecke, also wie lange der Patient in Metern schmerzfrei gehen kann. Ebenfalls abgefragt wird, ob die Blasenentleerung oder die Darmfunktion gestört sind.

Bei der körperlichen Untersuchung prüft der Arzt, wie weit sich der Betroffene nach hinten und nach vorne beugen kann. Typischerweise bessern sich die Schmerzen beim Vorbeugen und verstärken sich beim Zurückbeugen. Zudem werden Kraft, Sensibilität und Reflexe getestet - die Ergebnisse geben Aufschluss darüber, ob Nerven eingeengt sind.

Mit bildgebenden Verfahren wird die Stenose nachgewiesen und nach der verursachenden Störung gesucht. Meist kommen dabei neben konservativen Röntgenaufnahmen und der Computertomographie eine spezielle Röntgenuntersuchung mit Kontrastmittel (Myelographie) oder/und eine Magnetresonanztomographie (MRT) zum Einsatz.

Wie sieht die Therapie der spinalen Stenose aus?

In vielen Fällen lassen sich nicht so stark ausgeprägte Spinalkanalstenosen ohne Operation symptomatisch behandeln. Hier ist eine qualitativ hochwertige physikalische Therapie angezeigt. Daneben kann man mithilfe der interventionellen Schmerztherapie die unmittelbaren Schmerzen und Einschränkungen angehen. Hierzu ist meist ein stationärer Aufenthalt erforderlich.

Eine Operation der Spinalkanalstenose sollte erfolgen, wenn bereits Nervenausfälle wie Lähmungen, Taubheitsgefühl oder Funktionsstörungen vorhanden sind und die Beschwerden die Aktivität, die Arbeitsfähigkeit oder das Gehvermögen einschränken. Ziel der Operation ist zum einen die Beseitigung des einengenden Gewebes, damit keine Druckbelastung mehr auf die Nervenstränge einwirkt, zum anderen die Erweiterung des Spinalkanals.

Zur Beseitigung der Stenose gibt es je nach Ursache verschiedene Möglichkeiten. Grundprinzip ist, das verengende Gewebe wie z. B. eine vorgefallene Bandscheibe, degenerative Knochenanbauten oder einen Tumor zu entfernen. Dies kann minimalinvasiv/endoskopisch oder – im Rahmen einer knöchernen Dekompression – über eine offene Operation erfolgen.

Beispiele für OP-Verfahren bei verengtem Spinalkanal:

Manchmal werden auch spezielle Verfahren nötig. Dazu gehört das Einpflanzen von Abstandshaltern oder interspinösen Spreizern. Diese Operation gilt als Alternative zur klassischen Dekompression, da der Eingriff in lokaler Betäubung durchgeführt werden kann. Bei Instabilität der Wirbelsäule und zur Linderung extremer Schmerzen kann auch das Versteifen benachbarter Wirbelkörper eine Option sein (Spondylodese).

Nachbehandlung nach Operation der Spinalstenose

Die Nachbehandlung der Spinalkanalstenose ist in Zeit und Art meist aufwendig, wobei dies von der Ausprägung der Spinalkanalstenose, den neurologischen Veränderungen und der Therapie abhängig ist. Meist gehen ambulante wie stationäre Rehabilitationen und häusliche physikalische Therapien ineinander über. Auch ist in Einzelfällen anfangs die äußere Stabilisierung mittels eines angepassten Mieders erforderlich.