Wirbelkörperfraktur

- Wie entsteht ein osteoporotischer Wirbelkörperbruch?

- Wie wird ein osteoporotischer Wirbelkörperbruch diagnostiziert?

- Konservative Behandlung des osteoporotischen Wirbelkörperbruchs

- Kyphoplastie: Operative Behandlung des osteoporotischen Wirbelkörperbruchs

Wie entsteht ein osteoporotischer Wirbelbruch?

Die Osteoporose ist eine häufige Ursache für Wirbelbrüche. Das liegt daran, dass diese Erkrankung die Knochensubstanz erheblich beeinträchtigt und den Knochen porös macht. Zu Beginn der Osteoporose merken die Betroffenen zunächst nichts davon, dass die Knochendichte sinkt und ihre Knochen weniger fest sind. Nimmt der Schwund der Knochensubstanz jedoch weiter zu, treten oft unspezifische Schmerzen in den Knochen oder im Skelettsystem auf. Diese ähneln Gliederschmerzen, wie man sie z. B. bei einem grippalen Infekt empfindet.

Die Schwächung der Knochenstruktur kann zu Instabilitäten, Verbiegungen und Fehlstellungen der Knochen führen. Sie entwickeln sich allerdings meist schleichend und kaum wahrnehmbar. Auf diese Weise kommt es bei manchen Patienten zu O- oder X-Beinen, einer Veränderung der Oberarmsilhouette oder zu Veränderungen im Handskelett. Auch Zahnschmerzen, der Verlust von Zähnen sowie die Lockerung von Implantaten sind mögliche Hinweise auf eine fortschreitende Osteoporose.

Die schwerste Auswirkung der Osteoporose ist jedoch der Knochenbruch. Dadurch, dass der Knochen porös und mürbe wird, bricht er leichter. Oft reichen dafür schon minimale Belastungen. Eine typische Bagatellverletzungen ist zum Beispiel das Abrutschen vom Stuhl oder aus dem Sessel. Neben dem Handgelenk, dem Oberarm und der Hüfte werden am häufigsten die Wirbelkörper von osteoporotischen Brüchen betroffen. Insbesondere die Frakturen an der Wirbelsäule zeichnen sich dadurch aus, dass ein vorangegangenes Sturzereignis oft gänzlich fehlt.

Osteoporose – was ist das?

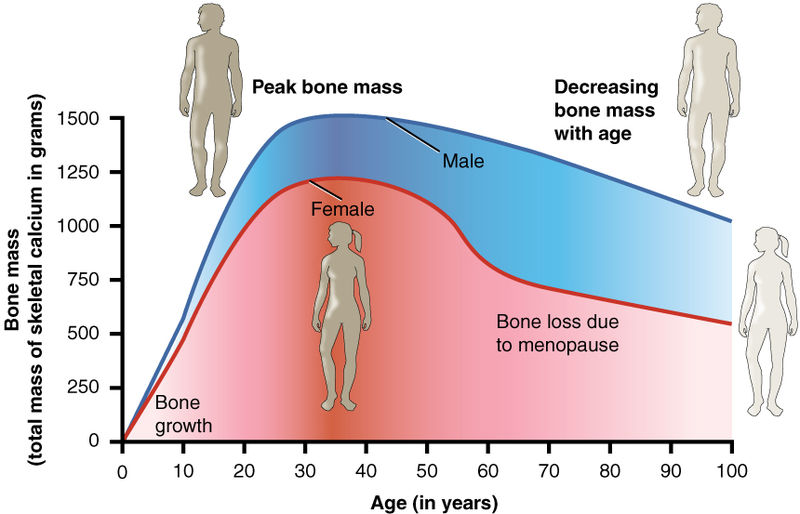

Osteoporose beschreibt ganz allgemein die Abnahme von Knochensubstanz und das Poröswerden der Knochen. Sie tritt am gesamten Skelett auf, wobei Frauen nach den Wechseljahren aufgrund von Hormonveränderungen (Östrogenmangel) öfter und früher daran erkranken als Männer. Insgesamt nimmt die Häufigkeit der Osteoporose mit dem Alter zu: Bei Frauen über 70 Jahren leiden 45 % daran, von den Männern etwa 17 %.

Hintergrund einer Osteoporose sind Veränderungen im Knochenstoffwechsel: Bis zum 30. Lebensjahr herrscht im Knochen ein Gleichgewicht zwischen aufbauenden und abbauenden Knochenzellen, das u. a. von Hormonen gesteuert wird. Mit fortschreitendem Alter verändert sich dieses Gleichgewicht zugunsten der Knochen abbauenden Zellen. So wird langsam, aber stetig Knochensubstanz abgebaut und es kann sich eine Osteoporose entwickeln. Neben dem Alter und sinkenden Östrogenspiegeln gibt es noch eine Reihe weiterer Faktoren, die zum Entstehen des Knochenschwunds beitragen können. Dazu gehören Medikamente wie z. B. Kortison, aber auch Bewegungsmangel, Rauchen und ein hoher Alkoholkonsum.

Wie wird ein osteoporotischer Wirbelkörperbruch diagnostiziert?

Die Diagnose einer Osteoporose und eines osteoporotischen Wirbelkörperbruchs beruht auf vier Säulen:

- Der Erhebung von Krankengeschichte und Beschwerden des Patienten (Anamnese),

- einer körperlichen Untersuchung,

- der Knochendichtemessung und

- bildgebenden Verfahren wie Röntgenuntersuchung oder MRT.

Bei der Anamnese fragt der Arzt nach eventuellen Beschwerden, z. B. nach Schmerzen im Rücken. Außerdem erfasst er mögliche Risikofaktoren. Dazu gehört die Einnahme von osteoporosefördernden Medikamenten, der Lebensstil (Ernährung, Konsum von Alkohol, Rauchen) und das Vorliegen spezifischer Erkrankungen wie Hormonstörungen oder rheumatoide Arthritis.

Bei der körperlichen Untersuchung achtet der Arzt auf typische Osteoporose-Hinweise. Das sind z. B. die Abnahme der Körperhöhe um mehr als 4 cm innerhalb eines Jahres, der ausgeprägte Rundrücken (früher als Witwenbuckel bezeichnet), die Verkürzung des Rumpfes und ein verringerter Abstand zwischen Rippen und Becken. Alle diese Anzeichen deuten auf ein Zusammensintern durch Brüche der Wirbelkörper hin (sogenannte Kompressionsfrakturen). Das Zusammensintern der Wirbelsäule führt auch zu charakteristischen Hautfalten am Rücken, dem sogenannten Tannenbaumphänomen.

Achtung Fehldiagnose:

Die Wirbelkörperfraktur ist eine häufig nicht oder erst zu spät diagnostizierte Erkrankung der Wirbelsäule: Nur 30 % aller Wirbelkörperbrüche als Folge von Osteoporose werden überhaupt fachgerecht festgestellt. In vielen Fällen wird der plötzliche Beginn von quälenden Rückenschmerzen eher Bandscheibenvorfällen, Muskelverspannungen oder anderen Ursachen für Nervenkompressionserkrankungen zugeschrieben

Hat der Betroffene Rückenschmerzen, versucht der Arzt durch vorsichtigen Fingerdruck auf verschiedene Bereiche der Wirbelsäule herauszufinden, ob dahinter eine Nerveneinklemmung (Nervenkompression), eine Muskelverspannung oder ein Wirbelbruch steckt.

Im Anschluss an die orthopädische Untersuchung findet meist eine neurologische Basisuntersuchung statt. Durch das Testen von Muskelkraft, Reflexen und Hautsensibilität wird geprüft, ob es zu weitergehenden Verletzungen und Funktionsstörungen von Nerven im Rückenbereich gekommen ist.

Diagnostische Bildgebung

Bei Verdacht auf eine osteoporotische Wirbelkörperfraktur veranlasst der Arzt eine Röntgenaufnahme. Aus der seitlichen Ansicht lässt sich der durch Sinterung komprimierte Wirbel klar erkennen. Auch andere Probleme der Wirbelsäule, wie Bandscheibendegeneration, Skoliose und Wirbelgleiten (Spondylolisthesis) können im Röntgenbild identifiziert werden.

Die MRT-Untersuchung von Kompressionsfrakturen des Wirbelkörpers liefert wichtige Hinweise zum Zeitverlauf. Das ist für die Therapie von Bedeutung: Nur relativ frische Wirbelfrakturen im Alter von maximal 12 Wochen nach dem Ereignis können durch eine Kyphoplastie noch aufgerichtet werden. Das Alter einer Fraktur lässt sich recht gut am Knochenödem erkennen. Dabei handelt es sich um das durch die Verletzung in den Knochen eingelagerte Wasser, das in der MRT-Aufnahme, nicht aber im Röntgen, gut sichtbar ist. Je jünger das Bruchereignis, um so größer ist die Wassereinlagerung im Wirbelkörper. Je weiter die Einheilung der Wirbelfraktur in der gesinterten (eingebrochenen) Position fortgeschritten ist, desto stärker ist das Knochenödem nach der Wirbelfraktur bereits zurückgebildet.

Knochendichtemessung (Dexa-Scan)

Zur Ermittlung der Knochendichte wird die Knochendichtemessung bzw. Osteodensitometrie herangezogen. Der sogenannte DEXA-Scan stellt dar, wie stark das Knochengewebe demineralisiert ist und wie sehr die Knochenbälkchen ausgedünnt sind. Dieser Wert ist ein klarer Indikator für die Wahrscheinlichkeit, ob in Zukunft ein Wirbelbruch auftritt oder sich wiederholen wird. Unter einer konservativen Behandlung zeigen regelmäßige Messungen zudem, inwieweit es gelingt, die Knochendichte zu erhöhen oder wenigstens stabil zu halten.

Die besten Behandlungschancen bei Früherkennung

Wie bei allen Krankheiten ist auch bei der Osteoporose die Früherkennung von großer Bedeutung. Nur durch eine frühzeitige Behandlung lassen sich schwerwiegende Folgen wie Wirbelkörperbrüche vermeiden oder beherrschen.

Konservative Behandlung der osteoporotischen Wirbelkörperfraktur

Die meisten Fälle von Kompressionsfrakturen der Wirbelsäule heilen auch ohne operative Behandlung in der gesinterten (eingebrochenen) Position wieder zusammen. Das geschieht wie bei jedem Knochenbruch in den ersten acht bis zwölf Wochen nach dem Ereignis. Eine Kombination aus Ruhe und medikamentöser Behandlung kann den Patienten helfen, diese Phase zu überstehen.

Korsett und Bettruhe. Um die Knochenheilung der Wirbelkörper zu unterstützen, kann ein Korsett zur Immobilisierung der Wirbelsäule sinnvoll sein. Das Stützkorsett und langanhaltende Bettruhe führen aber auch zu Muskelabbau und weiterem Abbau der Knochendichte. Gerade bei älteren Patienten ist diese Behandlungsempfehlung mit Vorsicht zu geben, weil sich das Gesamtbefinden des Patienten dadurch stark verschlechtern kann. Bettruhe vermeidet zwar Schmerzen und die gefürchtete Nachsinterung des Wirbelkörpers, d. h. ein erneutes Einbrechen. Wegen des damit verbundenen Abbaus von Muskeln und Knochen sollte eine Bettruhe insbesondere bei älteren Patienten gut überwacht oder möglichst ganz vermieden werden.

Osteoporose-Medikamente. Der Aufbau der Knochendichte durch Medikamente ist eine weitverbreitete und empfehlenswerte Behandlungsstrategie der Osteoporose, vor allem nach Kompressionsfraktur eines Wirbelkörpers. Dabei handelt es sich jedoch um eine Langzeitbehandlung der Osteoporose, die an den kurzfristigen Folgen des Wirbelbruchs – Höhenminderung, Nervenkompression und Erhöhung des Innendrucks im Bauchraum – nichts mehr ändern kann.

Bewegung. Aktivität jeder Art ist günstig für den Erhalt und den Schutz des Skelettsystems, auch der Wirbelkörper. Körperliche Bewegung kann eine Osteoporose effektiv aufhalten oder verlangsamen. In der physiotherapeutischen Abteilung der orthopädischen Gelenk-Klinik kommt vor allem die biomechanische Stimulation auf der Vibrationsplatte zum Einsatz. Diese Stimulation liefert wichtige Impulse an das Skelett, die Einlagerung von Calcium und den Aufbau der Knochendichte fördern.

Konservative Therapieansätze

- Schmerzmedikation

- medikamentöse Erhöhung der Knochendichte bei Osteoporose

- Physiotherapie zur Verbesserung des Kalziumstoffwechsels

- Biomechanische Stimulation durch Vibrationstherapie (BMS oder Matrix-Therapie-ZRT®) zur Aktivierung der Kalziumresorption im Knochen

- Vitamin- und Mineralstoffsubstitution

- Ernährungsberatung

- physiologische Säure-Basenregulation

- regelmäßige Knochendichtemessung

Die langfristige konservative Behandlung der Osteoporose ist auch wichtig, wenn bereits eine Operation des Wirbelkörperbruchs stattgefunden hat. Auch nach akuter operativer Stabilisierung und Wiederaufrichtung des Wirbelbruchs durch Kyphoplastie will der behandelnde Arzt eine Stabilisierung der Knochendichte erreichen.

Kyphoplastie: Operative Behandlung des osteoporotischen Wirbelkörperbruchs

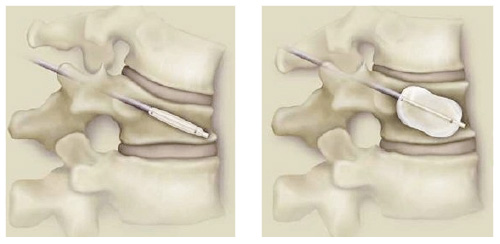

Kyphoplastie oder Vertebroplastie ist eine minimalinvasive Methode, um eine durch Wirbelkörperbruch beschädigte Wirbelsäule wieder aufzurichten und die Schmerzen zu beenden. In gut ausgestatteten Wirbelsäulenzentren kann diese Kyphoplastie in einem endoskopischen Eingriff mit einem einfachen Hautschnitt über eine Operationskanüle durchgeführt werden. Dabei ist weder ein Schnitt in der Nähe der Wirbelsäule noch eine Naht erforderlich. Die Narbenbildung ist dadurch minimiert.

Kyphoplastie auf einen Blick

- Indikation: Schmerzhafte osteoporotische Kompressionsfraktur (Sinterung) eines Wirbelkörpers. Die Kompressionsfraktur ändert die Höhe der Wirbelsäule (Witwenbuckel) und kann die Funktion des Nervensystems beeinträchtigen.

- Behandlungsstrategie der Kyphoplastie: Bei der Kyphoplastie wird mit einer endoskopischen perkutanen Operationstechnik der Körper des eingebrochenen Wirbelkörpers wieder aufgefüllt und auf die ursprüngliche Höhe aufgerichtet. Dazu wird meist Knochenzement (Vertebroplastie) verwendet. Die Schmerzreduktion nach Wirbelkompression erfolgt unmittelbar nach der Operation.

- Dauer der stationären Behandlung: 5 Tage.

- Zeit bis zur ersten Dusche: 1 Tag nach der Kyphoplastie.

- Empfohlene Krankschreibung: 2 Wochen.

- Dauer bis zum selbstständigen Autofahren: 1 Woche.